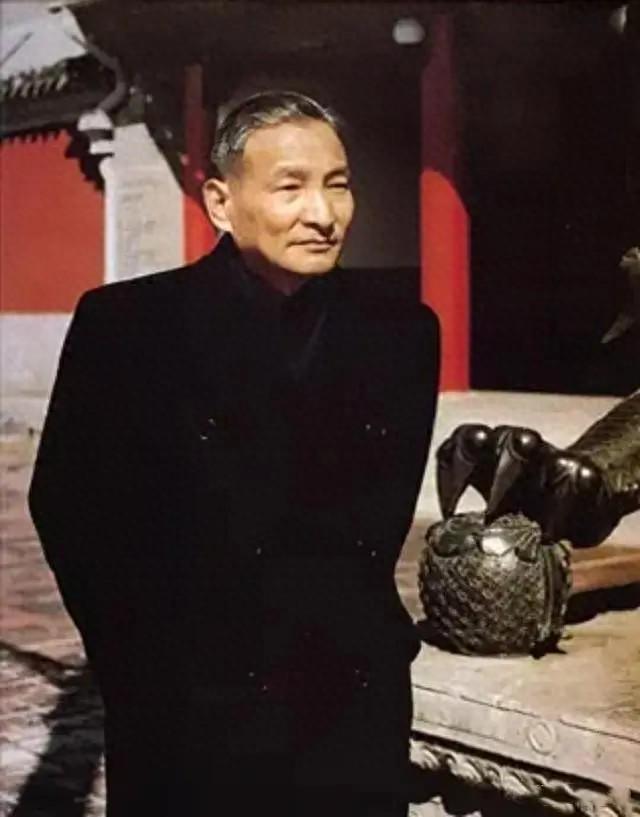

1977年8月20日,北京西郊玉泉山小礼堂里,“小平同志复出的事,不解决历史问题,后面没法干啊!”陈云压低声音,却字字铿锵。 室内静得能听见铅笔滚落的声响。那场关系国运的工作会议因为这句话而出现转折。当时文革的尘埃尚未完全落定,不少干部对“拨乱反正”心有疑虑,可只要陈云开口,大家便会认真聆听。一来他是会议中唯一仍保留中央委员身份的老同志五八策略,二来从1920年代起,他说过的话,多半应验。 有人私下打趣:论政治手腕,他不如周恩来;论战场指挥,他不及彭德怀;论口才,他不敌陈毅。可到真要做决定时,目光还是会投向他。

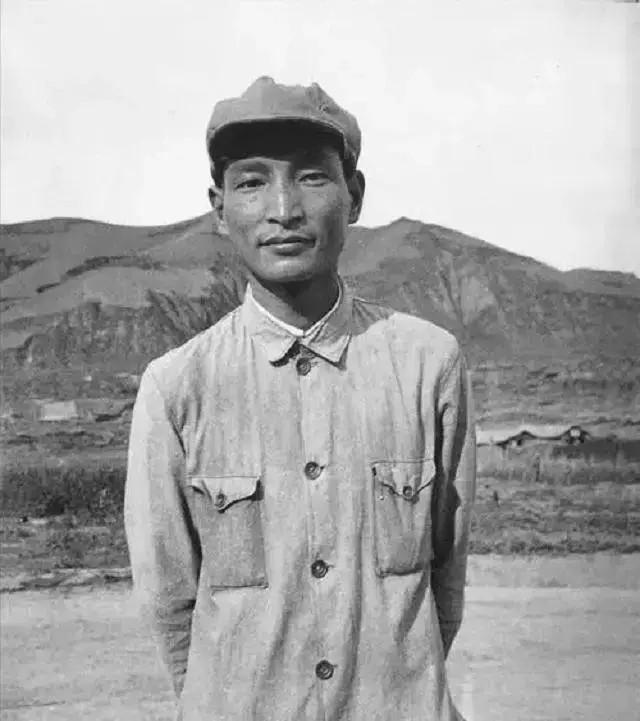

究其原因,并非一两道光环,而是五十年风雨履历带来的“破局”能力——稳住阵脚、拿得出可执行方案,这份本事比头衔更硬气。 把时间拨回1920年代,18岁的陈云当时还叫陈绍禹,在上海一家酱园当学徒。辛苦、清贫,却天天与账簿打交道,心算、洞察就在那时炼出来。钱庄的水深,他看得透;资本的脾气,他摸得准。穷孩子没背景,只能靠双眼和算盘。

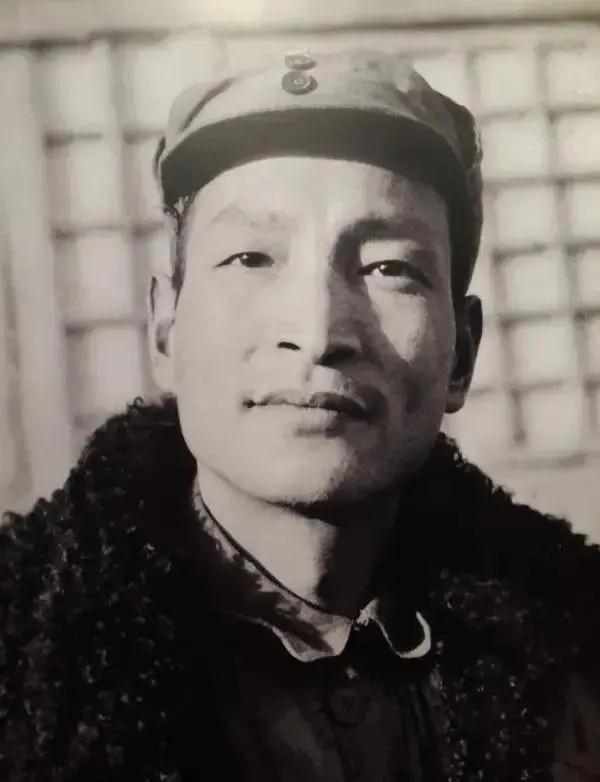

几年后,他在龙华监狱给同志们细讲“银号、票号的区别”,听者啧啧称奇——金融常识竟成为革命地下工作的工具。 1931年4月,顾顺章叛变,上海党中央险些覆灭。消息传到江苏,陈云当夜搭乘小木船赶往市区五八策略,与周恩来迅速销毁核心档案并组织机关转移。当日风急浪高,绑在胸口的文件略有湿痕,却一张未失。周恩来拍了拍他的肩膀:“老陈,来得及时!”寥寥七字,是对反应速度最直白的褒奖。 这场危机让他意识到组织纪律的重要。

随后几年,他主持中央特科改造,建立分级联络、口令互换的新规矩。延安时期,他又牵头起草最早的《干部纪律审查条例》,区分错误性质、明确处分标准。抗战环境复杂,握枪的人旁边可能坐着特务或地方绅士;制度此刻便成“防波堤”。不少老党员回忆:“要是没有陈云那几条铁规,后果不堪设想。” 相较于暗线工作,他对经济治理更得心应手。

1941年陕甘宁边区物价飞涨五八策略,盐巴成了硬通货。毛泽东把陈云叫到窑洞,递给他一张纸条:三日内给边区“找钱”。陈云跑遍被服厂、粮仓,盘点存货,随后提出“以货易货、平进平出”的土办法,短时间内压住通胀。表面土,其实是供需平衡最朴素的运算。 1948年底,东北大局已定。为接管城市、稳定金融,中央决定在沈阳试行人民币兑换。陈云担任东北财经委主任,把旧伪币、关金券、美钞折算成统一折扣,配合限时兑换与市场供应。

七天后,粮价回落三成,商贩重新摆摊。苏联顾问看不懂:一个没念过大学的人,怎么敢动几亿张钞票?他的答案很简单:账本和民生最要紧。 新中国成立后,他出任政务院财经委副主任,主持“高饱和”战备财政,又在1953年亲手拿出“一五计划”草案。几十个工矿项目、三百余条数据,他用红蓝铅笔把轻重缓急划分得一清二楚。难就难在“收”,他常说:“造船要大气,管钱要小气。”于是有了统购统销,有了公私合营的“虎门销烟式”方案——资本家服气,工人也安心。

1959年后,经济出现波动,他先后两次主持调整:砍掉不切实际的投资、恢复农村自留地、给“短缺”产业开绿灯。为防止大起大落,他提出“鸟笼经济”比喻:市场这只鸟要飞,但不能飞丢。改革开放伊始,他虽半退休,却继续提醒“放活不能放乱”。邓小平欣赏这种平衡术,多次征询他的意见,“大胆去闯,必要时拉紧绳”,两人相互补位。

有人认为陈云低调,其实那是慎重。党内会议,他常把建议写在小纸片上递给主持人;公开场合,他几乎不作长篇讲话。但组织出现分歧,他必定现身。撑住风雨时,他不抢镜;转危为安后,他主动退到幕后。这种“进可为锋,退可为盾”的角色,正是核心领导最稀缺的品质。 因此,1977年玉泉山那句“要解决历史问题”分量十足。它不是突然的呐喊,而是半个世纪沉淀出的公信力。政治技巧、军事功勋固然耀眼,却不是衡量领导力的全部。密织纪律网、稳住金融盘、替国家理好家底——一件件看似琐碎,却决定成败。陈云凭的,就是把复杂问题拆成可执行步骤的能力,以及关键时刻那句“我来”。

益丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。